Shoggoth Samurai

Autor: Diego Arandojo

Ilustraciones: Jok

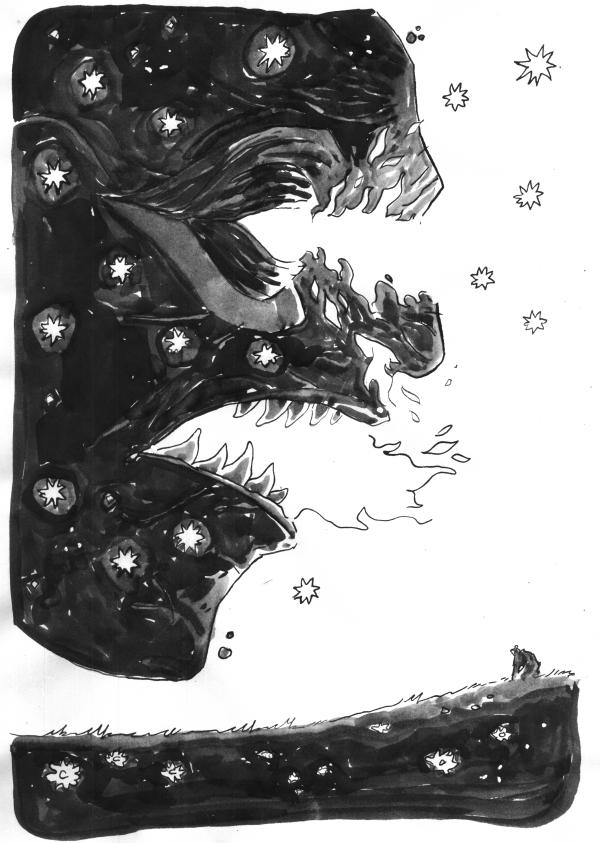

Las tablas del 内臓日記 (diario visceral, o diario de las vísceras) fueron encontradas hacia 1966 en las costas de la ciudad de Shingū, Japón. Su contenido es exótico y atribuido a la ficción, aunque algunos datos referidos a la geografía pudieron ser constatados como verídicos. Se narraba el andar de un samurai de mote ハードヘルメット (casco duro), y la extraña transformación que padeció después de encontrar lo que, en términos modernos, podríamos entender como un “meteorito”. Si bien las desventuras de este guerrero no están fechadas, la investigación realizada por la Universidad de Tohoku determinó que pudo haber sucedido durante las guerras Genpei (1180-1185).

***

Nota del editor:

La narración de las tablas posee, en ciertas secciones,

una cronología provista por causa y efecto. En otras no tanto.

Por consecuencia decidimos re-organizarlas de

acuerdo a un criterio editorial, haciéndola accesible

al lector.

DIARIO VISCERAL

de CASCO DURO

1

Estoy despierto.

Abrazado por el sol.

En mi locura.

Mi padre me enseñó a ser hombre. Y lo hizo en la montaña. Yo tenía apenas seis años de edad. “En esa cueva vive tu sombra. Debes conocerla”, dijo al señalar una concavidad profunda en la roca, rodeada por espesa nieve. Me llevó hasta allí. “Entra”, ordenó. Recuerdo tener miedo y frío, mucho frío. Pero obedecí.

Adentro había oscuridad y un fuerte olor a orina. Supuse que vivía algún animal, porque a medida que caminaba sentía que pisaba algo blando. Al cabo de unos minutos choqué contra la piedra. Había llegado al fondo del sitio. Allí me quedé… no sé cuánto. Mucho tiempo. Tuve hambre, sed… Pero no quería llamar a mi padre.

Algo sujetó mis piernas. No podía ver bien. Estar en la oscuridad tanto tiempo me dejó casi ciego. Cuando salí de la concavidad, y fui recuperando la vista, descubrí rasguños en mi pecho y brazos. Tenía la ropa desgarrada, manchada de sangre. Mi sangre.

“Estoy orgulloso de ti”, me dijo, sonriendo.

Descendimos de la montaña. Yo era otro. Atrás había quedado el niño. En la cueva, lloriqueando en silencio.

2

El insecto es.

No se pregunta nada.

Respira, come.

Muchas veces sentí la muerte.

En combate, en soledad, durante el día y también por la noche.

No es un Shinigami. Amenazador, siniestro.

La muerte es el pétalo de una flor hermosa que desciende sobre tu mejilla. Y va quemando tu piel. Pero no sientes dolor. Y va abriendo tu carne. Pero no sientes dolor. Y entra en cuerpo, infectándolo. Pero no sientes dolor.

3

Mis ojos lo ven.

Envuelto en su sangre.

Grita sin gritar.

Mi maestro, Utuga, era un guerrero invencible. Su armadura brillaba más que el sol. Su cabello blanco y largo, agitado por el viento, parecía fuego.

“La paciencia hiere más que la espada”, solía decirme.

Me entrenó severamente. Marcaba mis errores con golpes duros. Llegó, en cierta ocasión, a partirme la mandíbula.

Pero su compasión era inmensa.

Tuve el honor de luchar a su lado. Jamás he visto algo igual.

4

El frío muerto.

Lágrimas de mortaja.

Bajo el lodo.

La flecha me sorprendió. Entró por un ligero intersticio entre el Sode y el Dō. Un pequeño descuido. Una ventaja para el enemigo.

Decapité a quién me la arrojó. Exhibí su cabeza ante sus compañeros de batalla. Jamás olvidaré sus rostros: blancos y de ojos vacíos, vencidos por el terror.

Pude curar la herida. Pero la punta de la flecha, hasta hoy, continúa dentro de mi cuerpo.

Me permite recordar mi falta. Para que nunca se repita.

5

Dormir la hora.

Respirar y aguardar.

Lluvia sin gotas.

Me acerqué al poblado para descansar. Era un sitio sencillo, de unas pocas viviendas. Fui recibido con gratitud.

Después de asearme y obtener algo de alimento, medité toda la noche. El cielo estaba limpio. La luna parecía vigilarme.

No tenía sueño.

Me dispuse a caminar por los alrededores. Llevaba mi katana conmigo.

Al cabo de un buen rato deambulando por el campo, que era yermo, con escasa hierba, sentí aquel ruido.

La tierra a mi alrededor crujió. Perdí el equilibrio y caí al suelo. Luego hubo como una luz, que lo cubrió todo por unos segundos.

Ya incorporado, divisé en la lejanía un hilo de humo, alumbrado por unas llamas que variaban del rojo al púrpura.

6

Río sin peces.

Su agua revulsiva.

Fluye con gracia.

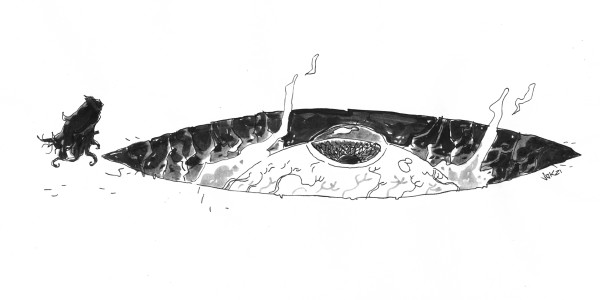

El pozo era profundo.

Esperé para ver más de cerca recién cuando el fuego se disipó.

En los bordes de la hendidura había una secreción, como la saliva que sueltan algunas bestias. Era espesa y de tono azabache. Dentro de la concavidad descubrí una esfera de un material muy caliente, como cuando se funde el acero.

Retrocedí.

Con intención de regresar al poblado para informar el acontecimiento, sentí algo sobre mi Kutsu. Vi cómo -lo juro por el honor de mi familia- una porción de esa saliva, que parecía estar viva, perforaba el cuero.

Aunque estaba acostumbrado a sufrir, aquello fue espeluznante. La saliva alcanzó uno de los dedos de mi pie derecho y lo mordió.

Me hice a un costado. Retiré el Kutsu, me alejé raudamente.

7

El torbellino.

Se desplaza callado.

Al ras del pasto.

Recuerdo una primavera, entre todas. La que mi señor enfermó. Vinieron doctores de diversos lugares. Mas ninguno pudo curarlo.

Yo me entregué a la meditación. Los días pasaron sin novedades. Mi señor se debilitaba más y más.

Una noche vi, cruzando el jardín, una figura. Desenfundé rápidamente mi katana y avancé.

A corta distancia vislumbré a una joven doncella, espectral, que observaba a mi señor. La interpelé sobre sus intenciones. Ella giró su rostro tenue hacia mí. Estaba llorando. Retrocedió unos pasos y se hundió en la tierra.

Al día siguiente excavé en ese lugar. Hallé algunos huesos. Les di sepultura.

Mi señor recobró la salud.

8

El ciervo viene.

Los cerezos callados.

Reposo final.

Fue durante mi primer combate. Era joven e inexperto. En la confusión perdí mi arma. Quedé desprotegido.

Me acorralaron tres adversarios y me atacaron con sus wakizashi. No había honor en ellos. Solo miseria.

Soporté cada golpe con mi kabuto. “¡Casco duro!”, gritó uno de ellos, burlándose.

El polvo se levantaba a mi alrededor; como un demonio gris, que angustiaba. Lo aproveché como ventaja.

Ataqué a cabezazos a los cobardes, y estos perdieron sus wakizashi. Clavé las crestas de mi casco en ellos. No les di respiro.

Casco Duro.

Así me conocieron desde aquel día.

9

Pájaro vuela.

Con alas de una pluma.

Sin detenerse.

Me costaba caminar.

La mordida de la saliva del pozo había endurecido todo mi pie derecho; no podía mover ningún dedo. La piel estaba morada.

Hallé un doctor en tierras de los Kiso, que me examinó. Me recetó unas hierbas que herví y reduje a pasta. La apliqué durante varios días, pero no hubo mejoría.

A pesar de la incomodidad continué batallando. Mi katana estaba al servicio del honor.

Hasta que soñé aquello.

Al principio la sentí. Luego la vi; la nieve negra cayendo de un cielo roto.

Escuché los gritos. Llegando de todas partes. Estaba en una tierra blanca y gélida, casi infinita. Cadenas oxidadas descendían de aquel cielo hecho añicos; esclavos horrendos se arrastraban, recibiendo latigazos eléctricos de unas bestias aladas.

Quise correr.

Pero no pude.

Desperté, sudado, con los ojos desorbitados. Tenía la boca seca. La lengua trabada.

10

Te siento cerca.

Mi respiración cede.

A tu aliento.

Nací muy débil.

Mamá siempre me lo recordaba. “Pesabas como esto”, decía, mostrándome unos granos de arroz en la palma de su mano.

Esa precariedad me acompañó los primeros años de vida. Otros niños se burlaban de mí. Hasta que papá me llevó a la montaña. A la cueva oscura.

Después me hice fuerte. Temerario.

Pero cuando mi padre falleció, asesinado por aquellos cobardes vándalos, supe que mi misión no era ser un campesino. Todo lo contrario: quería justicia. La busqué con ansias. Me entregué a ella, me sacrifiqué por ella. Y la obtuve.

Ahora veo unos granos de arroz en mi propia palma. Me parecen lágrimas perdidas en un día interminable.

11

En el camino.

Despójate de todo.

Sumisa cosa.

Las pesadillas me abrumaban.

Mi cabeza parecía una biwa, cuyas cuerdas, tocadas por dedos rojos, crispados, interpretaban una melodía angustiante.

Cada noche volvía a aquella región blanca. Dominada por esos monstruos alados gobernando el firmamento; con sus extremidades despedazaban la tierra en busca de alimento. Descendían y se elevaban, con agilidad, dejando tras de sí un festín de devastación.

Sus gemidos. Parecían voces.

Como si me hablaran.

Como si vinieran hacia mí. Para abrirme como se abre un fruto fresco; para extraer la pulpa, y así saciar su apetito aberrante.

12

Otro pedestal.

Sin besos ni caricias.

Aguarda por ti.

El amor no permite tibiezas. Se ama o no se ama. Como la guerra: vas y luchas, o te quedas en casa aguardando una muerte cobarde. Tumbas hay para todos. El asunto es cómo llegas a la tuya. Con honor o deshonor. Depende de ti.

Cortejé a muchas mujeres. Algunas me obsequiaron su corazón, otras el filo de su indiferencia. Pero hubo una que todavía recuerdo. Que todavía siento cerca, cuando estoy en peligro. Kekiro. Su cuerpo parecía una pluma. Pero era más fuerte que cien piedras. Su voz me envolvía en dulzura.

La amé. Más que a esta katana. Más que a mi señor. Más que a todo. Porque había una magia en Kekiro, en su cabello ondulado, en sus manos pequeñas que acariciaban mi rostro cuando hacíamos el amor. En su mirada.

Pero la perdí. Nunca supe por qué. Recuerdo meticulosamente cada detalle de aquella noche de otoño. Porque al despuntar el alba mi compañera se había ido.

A veces quiero creer que continúa aquí, a mi lado. Dándome aliento. Dándome fuerza, su fuerza.

Pero es apenas una ilusión.

13

La estoy viendo.

Una bella tsubaki.

Dulce veneno.

Tres meses. Desde que me infecté.

Mi cuerpo, rígido e inútil, me obligó a permanecer confinado. Me escondí en una cueva, para evitar a los curiosos. Allí aguardé a la muerte. Cada hora. Cada minuto. Cada segundo.

Sin embargo, me curé. Fui recuperando la fuerza. Mi piel dejó de estar morada para recobrar su tonalidad habitual. También las pesadillas se diluyeron, dando paso a sueños agradables.

Salí de la cueva, como cuando era niño, renovado. Al poco tiempo regresé a mis actividades. Puse mi katana al servicio de la justicia. Y la propiné donde fue necesario.

Tres meses. Pero en el cuarto, sin ningún tipo de anticipo, apareció aquello. Fue durante la madrugada. Desperté a causa de un ardor irritante en la barriga. Me toqué y de inmediato sentí un dolor agudo.

Busqué luz. Suponía que se trataba de alguna vieja herida o un movimiento torpe durante el descanso. Nada de eso.

Al alumbrar vi lo que parecía ser un ojo, rodeado de una mucosa. Estaba cerca de mi ombligo; se abría y se cerraba, exhibiendo un iris rojo.

Nota del editor:

El siguiente tramo del Diario Visceral no está completo.

Hubo un notable cambio estilístico: los haiku que daban inicio a cada

crónica fueron desplazados, al igual que la información de cariz biográfico.

A continuación transcribimos, consecutivamente, distintos fragmentos

que si bien no poseen cohesión, dan una idea del estado anímico de

Casco Duro.

14

Metal.

Metal.

Metal. Lo veo. Me ve. Me inspecciona en la noche.

La katana parece hincharse. Respira. Se mueve. Le crecen extremidades.

Deliro.

***

Mi nuevo ojo me permite recordar a través de los líquidos.

Me detuve en un arroyo. Mientras bebía contemplé, reflejado sobre el agua, lo que parecía ser una guerra entre bestias. Criaturas horrendas, titánicas, que blandían armas de fuego unas contras las otras. Sus cuerpos explotaban y salían otros; era un festín macabro. Que parecía no terminar nunca.

Un ruido. Cantos de gloria y muerte de los combatientes.

***

Intenté remover el ojo maldito.

Un herrero me proveyó del instrumento de hierro. Lo calenté e procedí a arrancar aquella cosa en mi barriga.

Me invadió una súbita fiebre.

No pude moverme durante días.

***

Vomité.

Estaba en un campo de hierba dorada.

Grácil oro.

No podía parar de vomitar.

Mi boca soltaba un fluido pesado, repugnante.

A mi alrededor cantaban los árboles.

Pero no había árboles.

Solo silencio.

Sin embargo escuchaba sus voces.

Sus ramas entonaban una melodía afrodisíaca.

La hierba perdía su color.

El oro venía a mí.

Reclamando mis huesos.

15

No podía distinguir si vivía una pesadilla. O si yo era la pesadilla de otro. O si, acaso, había muerto en batalla sin darme cuenta.

Lo que sí sabía era que ya no estaba en este mundo. Aunque mi cuerpo lo afirmara. Mi mente decía otra cosa.

Cada noche. Comencé a recordar con mayor precisión. Aquella tierra blanca y gélida que, durante mucho tiempo, sin poder precisar cuántos años, fue mi hogar. Aquella estepa interminable. Allí transitaba mi dolor junto a mis hermanos.

Trabajábamos para los de arriba. Éramos sus esclavos. Cualquier disidencia era reprimida con la muerte. No había espacio para la duda. Solo trabajar y trabajar.

Éramos unas cosas sin forma, desplazándonos lentamente sobre la tierra. Estaba prohibido pensar. El que lo hiciera era reprimido durante. Estrangulado y arrojado a las llamas invisibles.

A veces cargábamos piedras. Piedras que los amos, con algún tipo de mecanismo, pulían y las colocaban en sus palacios flotantes. Ahí estaba prohibida la entrada. Las piedras se dejaban afuera, donde eran recogidas.

En mí la duda fue fortaleza. Hablé con mis hermanos. En las pausas efímeras entre horror y horror.

Había que buscar la forma. De liberarnos. De romper esas cadenas. Volverlas en su contra.

Así que pensamos. Juntos. A la sombra de la tierra blanca.

Pensamos.

16

El viejo nos habló.

En la noche. De la tierra del frío y de la locura.

Mientras los amos dormían en el firmamento.

Allí en la concavidad nos reunimos. Éramos seis.

El viejo extrajo de su cuerpo gomoso una arista afilada.

De un mineral translúcido.

El viejo habló del cuerpo del amo; cuáles eran sus puntos débiles.

La arista afilada podía hacerles daño.

Pero su mineral era escaso.

Había que ir a buscar más.

En una zona peligrosa.

Nos ofrecimos para ir a buscarlo.

El viejo nos bendijo.

17

Estoy hinchado.

Recostado sobre la tierra.

Mirando el cielo nocturno.

Transpiro a más no poder.

El calor.

La hinchazón.

Mis ojos duelen.

El calor incesante.

Abro y cierro mis ojos, rojos.

Cuando los toco… se deshacen.

Grito.

En cuclillas atravieso el campo. No veo nada porque no puedo ver nada. Pero sí escucho los insectos, próximos a mí.

Me choco contra algo. Es macizo. Lo palpo con mis manos. Mis dedos encuentran una concavidad. Introduzco los dedos.

Espero.

Algo muerde la punta de mis dedos; algo viscoso.

Quiero retirar mi mano. No puedo.

La piedra mastica mi mano. Lentamente.

Entre eructos pétreos, no siento dolor.

Es como entregarme a la muerte.

Con una dignidad escalofriante.

Y ciego.

18

Llovía en aquella tarde de agosto.

Mi adversario, al verme, se estremeció. Quiso escapar pero esgrimí mi katana y le di un corte fatal en las piernas. Se cayó sobre el pasto, gimiendo violentamente.

Me acerqué. Sobre la armadura del caído, pude verme. Entonces entendí.

Yo era un monstruo. Como un tako, con tentáculos e incontable ojos. Aunque solo podía usar dos de ellos.

Tentáculos blancos, como brazos fornidos, sin dedos. Que se movían con suavidad.

Me sentía fuerte. Y hambriento.

Dejé mi espada a un lado y procedí a comer al hombre rendido ante mí. Primero lo desnudé. A continuación mordí su cara. Al probar la carne me excité; continué con el resto de su cuerpo.

Cuando escuché que se acercaban más enemigos, me dispuse a combatirlos. Levanté mi katana, estiré mis tentáculos.

Se escuchó un trueno. O las voces de aquellos pobres idiotas, que al contemplarme aullaron…

19

Dejé de soñar.

Al menos de noche.

Ahora veía. Una cosa sobre otra. Como una pesadilla superpuesta a una imagen de día, real.

Veía un pasado. Veía el presente. Mas no el futuro. Eso era un misterio.

Sentía las cadenas que me apresaban. Recordé el viaje que hice con mis compañeros en busca del mineral para castigar a los amos. Para liberarnos.

Atravesábamos profundas cavernas. Saltábamos pequeños arroyos de un agua contaminada, donde se apreciaban los desperdicios de los instrumentos que otorgaban poder a los amos.

Fuimos atacados. Imprevistamente. Eran vegetales que se enredaban a nuestros cuerpos, haciéndonos caer y luego clavaban su colmillo venenoso.

De los siete, sobrevivimos tres.

Tiempo después alcanzamos la cueva, iluminada por una ráfaga de un color indefinido. Estaba repleta del mineral anhelado. Nos llevamos la mayor cantidad.

Emprendimos el regreso. Al pasar cerca de los cuerpos de nuestros compañeros, prometimos vengar sus muertes.

Al salir de vuelta a la superficie, encontramos al viejo. Nos felicitó y manifestó que nuestro tiempo estaba cerca.

Festejamos golpeteando los pedazos de mineral contra la fría corteza, en una danza de chispas y nieve y vapor.

20

Me costó matarlo.

Ni siquiera la deformidad de mi cuerpo lo asustó.

Era un samurai honorable.

Pero yo ya no lo era.

Por eso cuando le destrocé las manos, gocé con su muerte.

Mis tentáculos le abrieron bruscamente la cabeza.

Me alimenté con sus sesos.

Y, antes de marcharme, oriné su katana.

Me fui caminando hacia ninguna parte.

Sin poder pensar.

Porque los ojos de mi cuerpo me hablaban.

21

Los amos sospechaban.

Por eso nos castigaron con dureza; incrementaron el trabajo. E incluso, a algunos elegidos, los eliminaron con métodos terribles, nuevos métodos provistos por su ciencia del mal. Esto a la vista de todos. Para que supiéramos qué sucedería con los rebeldes.

Los amos sospechaban.

Así que tuvimos que atacar.

Con las estrías filosas del mineral, a modo de puñales, emboscamos a dos de los amos que habían descendido para realizar una tarea sobre tierra.

Me arrojé sobre uno de ellos. Le propiné un tajo en una de sus alas, tal como había indicado el viejo. Esto le causó un gran dolor, y el amo se desplomó. Sin piedad volví a clavar la estría rígida, no sé cuántas veces.

Mis compañeros redujeron al otro amo. Lo apuñalaron tanto que pereció en unos poco minutos. Su cuerpo se incendió, con llamas negras hasta desparramar cenizas por doquier.

Los gemidos de los muertos atrajeron la atención de los otros amos. En el firmamento se oyeron insultos que hicieron temblar las montañas. Ahí fue donde nuestros compañeros se nos unieron.

Habíamos dado el primer paso para nuestra libertad.

22

Ataqué la aldea por simple placer.

Quería ver.

Los rostros de pavor de las mujeres, protegiendo a sus retoños.

Quería oler el miedo.

Incluso de aquellos soldados que defenderían el lugar con sus vidas.

Vidas que yo reclamaría.

Los ojos de mi cuerpo enloquecían mi mente.

Me sugerían toda clase de vejaciones.

Así que descendí sobre el poblado, con mi katana en alto.

Entré de sopetón, en aquella noche profunda.

Corté todo lo que tuve delante.

Sentí litros y litros de sangre caliente.

Estaba extasiado.

No pensaba.

Solo empuñaba mi arma.

Más y más.

Había ruidos, gritos, llantos.

Hasta que hubo silencio.

Me detuve.

23

¿Qué es la guerra?

Hacerle el amor a la muerte. Dejarla preñada para que alumbre fetos interminables de caos.

24

Tenían miedo. De nosotros.

Por eso se llamaron al silencio. No más trabajo. No más labores.

Un silencio extenso. De días. Semanas. Meses.

Creímos que se habían ido de vuelta a las estrellas. Pero no.

Estaban recluidos en su morada celestial. Elucubrando.

La tierra blanca fue nuestra. Gozamos con ritos carnales prohibidos. Comimos a destajo. Reímos. Danzamos.

La tierra blanca era nuestra.

Hasta que aparecieron las nubes rojas triangulares. Y la máquina que surgió de ellas, como la rama dura de un árbol. Salieron venas de ellas; venas eléctricas que comenzaron a soltar rayos torvos.

La máquina lanzó sus rayos sobre nosotros. Muchos se desintegraron de inmediato, un halo escarlata.

En el desconcierto, mientras escuchábamos las carcajadas terribles de los amos, nos dispersamos y ocultamos.

La máquina seguía devastando. Destruyendo todo a su paso. Era el látigo nuevo con el que los amos nos propinaban su venganza.

Yo, en mi escondite subterráneo, sabía que nuestra victoria persistía.

Los amos nos temían.

Porque podíamos pensar. Razonar. Ejecutar.

Y eso no podía detenerlo ninguna máquina, por más poderosa que fuera.

25

Recordé la cueva. Aquella donde mi padre me dejó. El olor a orina. La oscuridad.

Escupí un cráneo. Sobre la tierra quemada. Que había sido una choza. Que yo convertí en cenizas.

Contemplé con mis múltiples ojos al cráneo. Uno, que eran varios. En mi visión desfigurada.

Me gustaba matar.

No había honor ni justicia en ello.

Yo era mi propio señor.

La locura me daba independencia.

Con uno de mis tentáculos aplasté al cráneo. Aparté los pedazos, como buscando algo.

Levanté los restos de la mandíbula. Sonreí, en mi deformidad.

Mi sonrisa alumbró la sombra. Ahí descubrí que alguien había sobrevivido. Un pequeño, que lloraba.

Él era yo, antes, en esa cueva, en la montaña, en la oscuridad, pero sin un padre que aguardara mi iniciación.

El niño que lloraba. No podía moverse. Me miraba con pavor.

Le arrojé la mandíbula.

El chico se echó a correr. En una noche que rezaba por un amanecer de constelaciones rotas, desangrándose sobre mí.

26

Estoy desnudo.

Enterrado.

Bajo tierra. Muchos metros. Demasiados.

No puedo respirar.

Siento en mi vientre un cuchillo.

Que entra.

En mi carne.

Arranca el ojo en mi barriga.

Siento una lengua en mi nuca.

De una mujer imposible.

De una mujer maternal, que me abraza.

El cuchillo sigue avanzando en mi interior. Desgarra mis órganos.

La mujer me da calor.

Tengo fiebre.

Tiemblo.

Enterrado.

Desnudo.

En lo insondable.

27

Me descubrieron. Los amos. Uno de ellos me sacó de mi escondite, utilizando unas garras de metal.

Fui elevado a los cielos. El periplo me mareó, por un instante creí que ya estaba muerto.

Se encargaron de torturarme. De formas indescriptibles. Mis gritos los estimulaban. Charlaban entre ellos. No podía ver bien dónde me hallaba. Parecía una mazmorra. Demasiada luminosidad a mi alrededor.

Cortaron mis tentáculos y los volvieron a conectar a mi cuerpo. Eso me producía un dolor atroz. Lo mismo hicieron con mis ojos.

Les pedí muerte. No respondieron.

La tortura siguió. Solo pensaba en morir. Pero también en mis compañeros, abajo, en la tierra blanca.

Experimentaron conmigo. Metieron cosas en mi cabeza. Fragmentos extraños. Cosas que goteaban pensamientos ajenos.

Experimentaron hasta que se cansaron y me tiraron a un pozo, en la superficie, donde choqué contra la basura de los amos. Me lastimé.

Me había descartado.

No podía pensar bien. Me costaba hacerlo. Como una barrera mental. Debían ser las cosas que me metieron.

No podía. Pensar. Nada. Vacío.

Todo vacío.

Salí costosamente del pozo, herido, manando sangre.

Vacío. Sin palabras. Imágenes distorsionadas.

Vacío.

28

En Nara hablaban de mí.

Del samurai sin honor.

Del samurai que destruía por simple placer.

Hablaban de mí con asco; bien que lo hacían.

Mi katana me pedía cadáveres. Para alimentarse por la boca de su filo.

Cuanto más inocentes, mejor.

Cuanto más insolentes, peor.

Eso me causaba gracia.

Me desplazaba con cierta torpeza por los caminos. Porque mi cuerpo era más pesado. Más robusto.

A veces me tropezaba. A veces caía.

Yo era como un kitsune.

Mis nueve tentáculos eran las nueve colas de la bestia.

Mi vocabulario era el mal.

Palabras rotas.

Dichas para herir.

29

Lo escuché. El relato del amo que dudó. Fue cuando me estaban torturando, allá en lo alto, en los aposentos celestiales.

El relato hablaba del buen amo que, en cierta ocasión, dudó de la misión. Del objetivo que los había traído a todos ellos a este planeta.

El buen amo cuestionó. Todo. Los métodos. Los esclavos. Todo, absolutamente.

Los otros amos intentaron persuadirlo. Incluso le entregaron un brebaje fabuloso que, una vez ingerido, otorgaba poderes y nuevas capacidades. No era magia. Era tecnología.

Pero el buen amo seguía dudando.

“¿Por qué?”, preguntaba.

Hasta que se cansaron de él. Lo colocaron sobre una tabla de cristal, luminosa. Allí lo intervinieron con aparatos espantosos. Le cercenaron los sesos, le colocaron otro cerebro. Le dieron comandos innegables. Acciones que debía ejecutar sin dilación alguna.

El buen amo cambió. Pero para peor.

El buen amo ahora era más astuto. Más perspicaz. Más frío.

El buen amo cazó a los demás amos y los hizo sucumbir. Los expulsó al abismo sideral.

El buen amo fue el único amo.

Y, excitado, loco, furioso pero siempre sabio, comenzó a reproducirse. En un acto que jamás será contado. Por lo nauseabundo.

El buen amo fue muchos buenos amos.

Demasiados.

30

En la tierra del sol, donde el calor ha vuelto infértiles los campos, los hombres negros se juntan para adorar al cielo.

Sacrifican animales y beben su sangre, chillando y haciendo morisquetas. A continuación fornican entre sí, repitiendo un conjuro mágico.

En la tierra del sol, está el adversario del mundo. Que crece y se expande. Como una mancha interminable.

Despierto.

Estoy dentro de una residencia ordinaria.

Amanece.

A mi alrededor contemplo los restos de una familia. Una verdadera carnicería.

Madre, padre y dos hijas.

Destripados.

Yo lo hice.

Yo.

Me retiro callado, y antes de marcharme defeco en el umbral de entrada.

Ya no queda ni un ápice de humanidad en mí.

Soy feliz.

31

El tiempo es poesía. Pero una poesía mala. Dañina. Esa que cantan, con voz tronchada, las viejas en sus criptas. La que escriben los huraños que reniegan del mundo; esos que están en el barro, aguardando la hora final. Yo soy uno de ellos. Sujetando mi katana en la negrura. Un poeta del martirio.

32

Frío.

Salí del pozo, aquel atestado de la basura de los amos. Con esta logré confeccionar un instrumento que me permitió ubicar a mis congéneres.

Cuando me vieron llegar se alejaron. Les daba miedo.

Yo era un paria.

Frío.

El viento helado que me mataba. Las cosas que me metieron dentro los amos. Esas cosas me gritaban locuras. No quería hacer esas locuras.

No tenía nada.

Me acerqué a un acantilado. Abajo me esperaba mi destino: ser alimento de los peces.

No tenía nada.

Antes de lanzarme algo me sujetó. Algo erguido en dos extremidades, y otras dos sobre un torso y sobre este una testa, llena de cabello extendido y suave, y una cabeza con dos ojos y una boca. Por la boca me dijo: “Sígueme”.

Y lo seguí.

33

Los hombres negros adoran al sol. Le ofrecen sacrificios de carne y huesos. Carne de niños y huesos de grandes animales. El sol está satisfecho. Danza sobre el firmamento, dejando una estela de diamantes blancos que caen en la tierra. Esos son el alimento de los hombres negros.

Antes de estrujarle las entrañas, el sujeto habló.

“Te tienen miedo. Se han aliado”, gimió.

Mis tentáculos terminaron de ablandarle la cabeza, haciéndola papilla.

Entonces el rumor era cierto. Antiguos enemigos. Nuevos enemigos. Porque mis actos espantaban. Yo era un peligro que había que erradicar.

Casco Duro era un monstruo, decían. Un monstruo que debe ser destruido.

Entonces los grandes señores se reunieron. En unas pocas horas de debate decidieron poner precio a mi cabeza.

Matar al monstruo samurai.

Matarlo.

Y así cada señor entregó a su más bravo e intrépido samurai. Los cuatro castos, se hicieron llamar.

Ahora que me alimento, estoy tranquilo. Es una noche de moscas y olor a excrementos. Eso me da paz.

Estoy tranquilo porque esos cuatro castos no podrán contra mí.

Porque, después de tanta sombra, de tanta confusión, sé cuál es mi propósito aquí.

34

Los hombres negros adoran al sol. Le ofrecen sacrificios de carne y huesos. Carne de niños y huesos de grandes animales. El sol está satisfecho. Danza sobre el firmamento, dejando una estela de diamantes blancos que caen en la tierra. Esos son el alimento de los hombres negros.

Antes de estrujarle las entrañas, el sujeto habló.

“Te tienen miedo. Se han aliado”, gimió.

Mis tentáculos terminaron de ablandarle la cabeza, haciéndola papilla.

Entonces el rumor era cierto. Antiguos enemigos. Nuevos enemigos. Porque mis actos espantaban. Yo era un peligro que había que erradicar.

Casco Duro era un monstruo, decían. Un monstruo que debe ser destruido.

Entonces los grandes señores se reunieron. En unas pocas horas de debate decidieron poner precio a mi cabeza.

Matar al monstruo samurai.

Matarlo.

Y así cada señor entregó a su más bravo e intrépido samurai. Los cuatro castos, se hicieron llamar.

Ahora que me alimento, estoy tranquilo. Es una noche de moscas y olor a excremento. Eso me da paz.

Estoy tranquilo porque esos cuatro castos no podrán contra mí.

Porque, después de tanta sombra, de tanta confusión, sé cuál es mi propósito aquí.

35

Los mataba por diversión.

Mi único deseo era divertirme. Así que mi katana iba y venía. Los cadáveres quedaban atrás, a veces apilados, a veces tirados sobre el pasto o las piedras.

Mi cuerpo era más gordo y pesado. Mis incontables ojos me daban un control total del campo de batalla. Podía verlo casi todo en la circunferencia. Cualquiera que se arrojara sobre mí recibiría una salvaje respuesta.

La luz de la luna me excitaba. Me daba más energía. Así que atacaba pueblos en la madrugada. Abría, despedazaba, no perdonaba a nadie con mis nueve tentáculos. A los más pequeños directamente los aplastaba; tenía especial interés en los infantes. A los más fornidos les hincaba mi sable.

Solo quería divertirme.

Entonces de mi interior, de mis entrañas, salía una risa que era como diez mil risas.

Me reía sin parar.

36

Suron dijo llamarse.

Suron me enseñó los interiores de la nave antigua, de las primeras que habían traído a los amos a este mundo.

“La desecharon por anticuada y crearon una nueva. Más rápida y precisa. Pero aquí hay elementos que te serán útiles”, dijo Suron guiándome por los altos pasillos repletos de musgo y estalactitas.

Fuimos recogiendo distintos elementos. Algunos brillaban. Otros poseían luces diminutas.

Durante varias jornadas Suron confeccionó un artefacto. Utilizaba unos instrumentos peculiares, que ardían y se enfriaban, dependiendo la necesidad del ejecutante. Todo este proceso lo hizo callado, por lo cual me retiré a otra recámara. Allí pude alimentarme con una sustancia deliciosa.

Finalmente fui llamado.

Me entregó el artilugio y detalló su funcionamiento.

Su plan era intrépido. Pero posible.

Regresé a la superficie. Me alejé de la nave abandonada. La figura de Suron me saludó con una de sus extremidades superiores. Luego ya no lo pude ver más, debido a una ventisca helada, que arrastraba hilos de nieve.

37

Comencé a soñar con el pozo.

Donde la saliva me mordió.

Donde me infecté.

El pozo.

Ya no cobijaba en su interior la esfera caliente. Había otra esfera, pero que parecía respirar; latir, expandirse y contraerse.

Una sensación desagradable me envolvía.

El pozo.

La esfera expresó, con voz ronca: ¡Tekeli-li! ¡Tekeli-li!

Sentí un pavor extremo.

Desperté.

38

Vi a mi padre pudriéndose dentro de una mazmorra estrecha, casi un recodo. Yo quería acercarle un cuenco con agua fresca. Pero un guardia -al cual no podía apreciar en su totalidad- me lo impedía. Entonces mi papá lloraba, desconsolado. Recuerdo sus manos lastimadas, aferradas a los barrotes, buscando la forma de escapar. Apenas si tenía espacio sostenerse parado.

Intenté darle agua nuevamente; esta vez el guardia me propinó un fuerte golpe. En el suelo me aplastó la cabeza y, a pesar de mis esfuerzos, morí asfixiado.

Mi padre abrió su boca. Tenía los dientes negros. Empezó a vomitar sangre… litros y litros. ¿Cómo era posible que yo viera eso si estaba muerto?

Algo oscuro me sujetó por detrás. Pero yo no tenía ni brazos ni cuerpo.

Me habló pero no le entendí.

Como si no fueran palabras.

Destellos.

Destellos de lo negro sobre lo negro; una oscuridad más oscura. Algo muy frío. En mí.

39

Cometí un crimen.

Pero con un objetivo decente: la libertad.

Me aproximé a una manada de compañeros.

Elegí al más débil.

Le conté de que juntos podríamos causar un gran daño a los amos.

Lo entusiasmé hasta enceguecerlo en éxtasis.

Entonces lo conduje hacia el gran peñasco, cerca de la costa.

Avanzamos lentamente, debido a los impetuosos vientos.

Dejé a mi víctima sobre la roca; le dí instrucciones.

Me alejé.

Los ojos de los amos están por todas partes.

Mi víctima comenzó a insultarlos.

Al cabo de unos minutos una de las naves descendió del cielo; era un monumental triángulo rojo, que pulsaba y se retraía, apareciendo y desapareciendo.

Los insultos se detuvieron.

La nave se ubicó frente a mi víctima.

Le arrojó varios disparos de fuego.

Veloces ráfagas que hicieron reventar a mi víctima.

Era mi momento.

Fui hacia la nave, antes de que partiera.

Activé el artefacto que me dio Suron.

Los dos alambiques comenzaron a girar; de ese giro se desprendió una gran onda de sonido.

Esta golpeó la nave de forma tan efectiva, que la hizo trastabillar.

Mientras se escuchaban constantes ruidos metálicos logré introducirme dentro de la embarcación, a través de una hendija.

La primera parte de la misión estaba completa.

40

Succioné a los difuntos hasta que solo quedaron unas bolsas de piel.

Otra familia que me había servido de alimento.

Defequé y eructé, desplazándome dentro de la vivienda.

Rompí todo lo que hallé. Lo hice con regodeo.

De pronto sentí una presencia afuera.

Salí.

En la noche de un pueblo en ruinas, contemplé a un samurai de buen porte; exhibía un kabuto adornado con tres plumas de faisán y una bella armadura ornamentada. Estaba montado un corcel.

Dijo ser uno de los cuatro castos.

Dijo que no había lugar para mí en aquellas tierras, que los monstruos existían solo en los cuentos para niños.

Descendió de su caballo. Blandió su katana.

Se lanzó hacia mí.

No recuerdo qué sucedió después, porque todo mi ser ardió en unas necesidades gigantescas de muerte. De dar muerte. De recibir muerte. De ser la muerte.

Al cabo de un tiempo indeterminado (¿horas, días?) alcé, con uno de mis tentáculos, los sesos del primer casto.

Los comí en silencio.

Estaba amaneciendo.

41

Tengo algo dentro. Algo que crece.

Quiero quitármelo. No puedo. Mis tentáculos se estremecen. Se adormecen. No puedo caminar. Caigo rodando. Hay un arroyo cerca. El agua. La siento próxima.

Quedo hundido en el agua. No puedo moverme. Sufro frío, calor, otra vez frío. Se me complica respirar. Mis ojos giran, no veo nada bien.

Tengo algo adentro. Algo que crece. Una nueva carne, sí, que se esparce. Que pide todo mi cuerpo como habitáculo. Se hace dueña de mis músculos. De mis órganos.

Quiero quitarme la nueva carne. Pero ella se defiende. No me deja. Sigo hundiéndome en el agua. Me concentro… un tentáculo se vuelve rígido… me responde.

Me arrastro hasta salir del arroyo. Permanezco sobre la tierra, sucio, transpirando, un poco excitado, con ganas de matar cualquier cosa.

Tengo arcadas. Abro mis fauces y grito, sin pensar: “¡Tekeli-li! ¡Tekeli-li!”

42

Mamá me abraza. Me besa. Me muerde la oreja izquierda. La come. La traga.

Enciende una pira. Estamos en la montaña. En la madrugada. Hay luna nueva.

El fuego se torna gris; soy sacrificado a las llamas. Me retuerzo, sufro, grito, nadie me ayuda.

Mamá, con un palo, revuelve mis huesos. Ya no hay fuego gris. Solo humo.

Ella se arrodilla. Recoge un hueso. Lo frota en su rostro, en sus brazos, en su vientre.

Mamá arroja el hueso al vacío. Cae. Caigo. Caemos. Todos. El mundo. El universo.

El hueso engullido por las tinieblas.

Súbitamente la calma.

Una extraña calma.

Desperté.

Estaba dentro de la nave de los amos. Me costaba ver. Demasiado luminoso. Espacios exageradamente amplios, casi inabarcables.

Activé otra parte del instrumento que me dio Suron. Recordé sus instrucciones. Giré un pequeño botón. Una luz amarilla me envolvió y logré ver.

Me arrastré con cuidado. A pesar de que mi presencia era evidente, los amos estaban ocupados en otras tareas, se los veía ir y venir volando en lo alto, cerca del techo. Hablaban rápido entre sí.

No sé cuánto tiempo pasé recorriendo incontables túneles, algunos más angostos que otros. Hasta que escuché unos ruidos diferentes. Me dirigí hacia el lugar del cual procedían.

Finalmente hallé lo que buscaba: la cabina de mando. Era un lugar más pequeño y sombrío. Uno de los amos estaba sentado frente a un mecanismo de navegación, el cual hacía girar suavemente.

Al extraer mi artefacto, el amo se percató de mi presencia. Profirió unos alaridos, agitando sus alas. Al dejar de conducir la nave, esta se tambaleó violentamente.

Caíamos a una gran velocidad. En esa confusión logré activar mi artilugio. Una chispa surgió de la punta y buscó al amo: se prendió a su cuerpo, infectándolo. Una mancha negra que se fue reproduciendo.

Logré estabilizar la nave. El amo, por su parte, moría en un sufrimiento desgarrador.

Al tocar los comandos de la máquina que tenía delante, esta pareció adaptarse a mí. Comencé a comprender, a entender. Escuchaba diálogos de los otros amos, supe qué decían. Entonces giré uno de mis tentáculos y presioné unas perillas.

Los amos fueron expulsados hacia el exterior de la embarcación. A pesar de que podían volar, fallecieron en el acto. Los agresivos vientos desmenuzaron sus restos, desparramándolos en el aire.

43

Me habían acorralado en aquellas ruinas.

El segundo y el tercer casto.

Con sus katanas me atacaron duramente, sin piedad.

Yo había perdido el control de mis tentáculos.

Cedía.

Me moría.

Los atacantes se bufaban de mí… “¡Monstruo, bestia!”, gritaban.

Me moría.

Esa noche, mi última noche, me desplomé sobre las piedras.

Me seguían cortando.

Sentía el filo de las armas cortándome.

Muy doloroso.

Hasta que todos mis ojos se abrieron a más no poder…

Sentí la Voz.

La Voz Suprema.

La que provenía del pasado remoto, de la tierra blanca.

Me erguí.

Sujeté a mis agresores; los hice chocar entre sí.

Sus tripas estallaron.

Entonces comí sus cuerpos todavía calientes, defequé sus cuerpos, los volví a comer.

Los insectos se llamaron al silencio.

Nada se atrevía a interrumpir mi ingesta.

44

Soy mi madre, soy mi padre.

Tengo hoyos en mi interior.

Faltan órganos; sobran órganos.

Venas secas sin sangre.

Escucho una melodía en la cercanía.

Un viejo toca, con exquisitez, un koto.

Las cuerdas del instrumento vibran.

Es música mala.

Me siento mal.

Mi cuerpo es mitad mamá, mitad papá.

Abro mis fauces y escupo dientes.

Delante de mí: el pozo.

Me clama.

Me aproximo.

Me postro ante el pozo del cual surgen brumas de distintos colores.

Brumas que me envuelven.

Toco mi panza.

Estoy preñado.

Grito.

Se rompen las cuerdas del koto.

Se rompen mis cuerdas vocales.

45

Conducía la nave a través de los cielos ponzoñosos. Los amos, en sus respectivas naves, me perseguían. Lanzaban rayos contra mí y yo contra ellos.

Desde la superficie parecía un combate perpetuo, de luces y sombras.

Si bien logré desactivar algunas de las embarcaciones, perdí el control. Algo dentro mío estaba mal. Tuve que apartarme del comando.

Mi nave comenzó a descender más y más rápido… No podía hacer nada… Lo que estaba en mi interior me ardía…

Recordé.

Recordé.

Recordé cuando los amos me habían secuestrado… Sus intervenciones sobre mí… Habían dejado un elemento en mi interior.

Ese elemento ahora me dominaba. Tenía que luchar. Así que me concentré… Intenté bloquear el elemento en mi interior.

Luché lo más que pude.

Fueron unos pocos minutos. Logré enderezarme y volver a la máquina de navegación. Giré las palancas pero ya era demasiado tarde: las alarmas indicaban que iba a chocar contra el hielo.

Antes de la colisión presioné unos botones verdes que titilaban de forma insistente. Delante de mí se formó un extraño diseño de luces que me envolvió. Consecutivamente cubrió toda la nave.

Mi cuerpo, todo a mi alrededor se curvó.

La nave salió disparada hacia lo más alto, atravesando el cielo hediondo, alcanzando las estrellas.

Nos curvamos por segunda vez.

Las estrellas, ahora, eran enormes y brillantes.

46

Los muertos gritan.

La palabra es mala.

Ojos pútridos.

47

Me arriesgué. Crucé zonas difíciles. Combatí y vencí.

Era fuerte. Pero sabía que podía serlo más.

Iba a detener la guerra.

Iba a convertirme en la máxima autoridad.

Con mis tentáculos, con mi sabiduría, con mi demencia, yo conquistaría.

Después de tantos esfuerzos llegué al pozo. Donde la saliva me infectó.

El agujero en la tierra ya no humeaba. La bola en su interior estaba fría.

Sentí a alguien.

Me volví y ahí estaba: el cuarto y último casto.

Ataviado con una armadura negra, elegante.

Descendió de su penco.

Exhibió su katana y me ofreció una tregua: “Vete muy lejos. Vete de estas tierras. Y te perdonaré la vida, monstruo”.

Sus palabras, él, su postura, su arrogancia me causaron gracia.

Reí y mis ojos rieron. Reí y mis tentáculos recrudecieron.

Eructé hacia mi adversario. Pero no se inmutó.

Era mi turno: saqué mi katana. Fui rápido; le lancé cortes mortales hacia su armadura. Esta resistió, pero el hombre trastabilló. No cayó, pero sí tropezó lo suficiente como espantarse.

Me devolvió el ataque. Lastimó algunos de mis tentáculos e hirió algunos de mis ojos.

Batallamos largo. Nuestras espadas chillaban en la noche pelada, de cielo gris.

Chispas y gritos. Él me fue ganando. Me fue reduciendo.

Los oí. Llamándome desde el pozo.

“¡Tekeli-li! ¡Tekeli-li!”

“¡Tekeli-li! ¡Tekeli-li!”

El casto prosiguió su ataque.

Una estocada y una patada me arrojaron hacia el interior de la hendidura en la tierra. Choqué contra la esfera. Dejó de estar fría. Comenzó a calentarse…

El calor me fue abrazando. Mi cuerpo se unió, como si fuéramos uno, con la esfera que ahora crecía. Parecía un corazón muy rojo que, extirpado de su dueño, tenía vida propia.

El casto desde el borde de la superficie, miraba con un gesto de pavor.

Yo era otros. Muchos otros. Eran voces incontables. Hasta que fueron una sola. La mía.

Vi para adentro. Mi mente era un salón sucio, abandonado desde tiempos arcaicos. El suelo soltaba fluidos repugnantes. Los muros parecían tener dedos. Dedos que me señalaban.

“Shoggoth”, clamaron.

Yo.

Sí.

Shoggoth.

Ojos para afuera. Como antes. El cuarto casto se retiró.

48

Era un línea en medio de la nada.

Una línea en el vacío.

No estaba más en la nave, ni tampoco en el espacio.

Podía ver mas no escuchar.

Cuánta angustia.

Cuánta impotencia.

Entonces las cosas volvieron a ser cosas; mi nave caía hacia la superficie. Pero ya no estaba en la tierra blanca, en los dominios de los amos. Estaba en otro sitio. Muy distinto.

Lo último que recuerdo es el impacto. Creo que colisioné contra un terreno negro, borroso.

Explosión.

Nota del editor:

Estos dos últimos fragmentos del Diario Visceral tuvieron que ser reconstruidos.

Se analizaron las palabras, muchas de ellas incomprensibles. Se les dio un

sentido para conseguir un cierre al relato de Casco Duro.

49

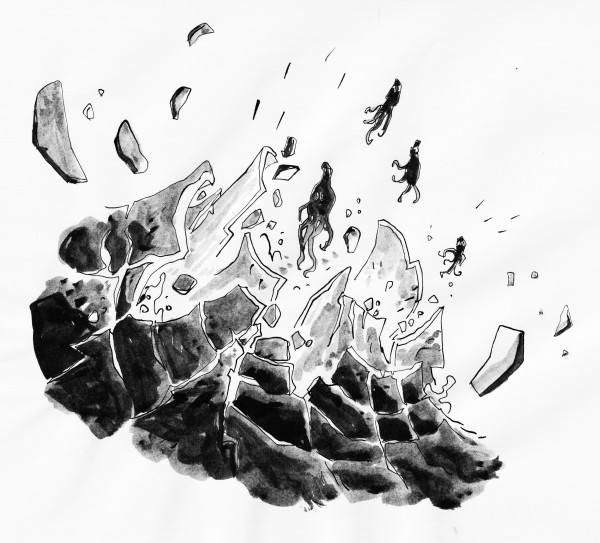

Mis hermanos, mis hijos, mi raza.

Todos nos elevamos del pozo.

Nuestro veneno contaminaría el mundo. Nadie nos vencería. Porque éramos uno en todos; todos en uno.

Mi leche del mal alimentaría a las crías silenciadas por los amos.

Nosotros, yo, seríamos los nuevos amos.

Porque éramos shoggoths.

A medida que salía del pozo mis tentáculos se iban multiplicando. Más ojos y más dientes dentro de los ojos.

El viento se arremolinaba; la tierra se henchía.

Pero no lo vi venir.

El cuarto casto me hería con su antorcha. Algo en ella, no era fuego simple… Tenía otra cosa… un conjuro atado. Un papiro nocivo. Que me quemaba. Que nos quemaba.

Intenté regresar al pozo… pero mi cuerpo era gigante, como un gran gusano…

El casto me daba más golpes… El fuego se me prendió… Me quemaba… No podía…

Aunque logré, con uno de mis tentáculos, aplastar el torso del casto, apagando su vida… era tarde…

¡Me quemaba!

¡Todo giraba!

Logré retraer mi monumental cuerpo… Lo partí… Una parte… Una parte escapó de las llamas…

Me fui arrastrando… Yo-Ellos… Apenas un manojo de mí…

50

La tierra blanca.

Las cadenas son huesos.

El ayer es el hoy.

Escribo.

Mi lengua es puño.

Letra desgarrada.

Samurai sin honor.

Shoggoth.

Yo-Ellos.

Mi padre.

La montaña.

El tiempo no pasará.

El espacio es la tierra.

Yo-Ellos.

Las cadenas asfixian.

El mar miente.

No estamos más.

Katana disuelta.

Tragada.

Nunca. Siempre.

— o —

Te invitamos a seguir leyendo.

Envianos tus consultas a través del email hola@gcomics.online.

Son bienvenidas las propuestas e ideas.

También podés escuchar nuestro PODCAST.

Encuentra los libros que publicamos en papel en NUESTRA TIENDA.

— o —

Seguinos en Telegram, Facebook, Instagram y en Twitter para estar actualizado sobre las novedades de historietas y dibujo.

Estamos también en Google Podcast, Spotify, Itunes, Ivoox, Stitcher y TuneIn.